오픈액세스와 부실학술활동

윤철희 서울대학교 농생명공학부 교수, 한국과학학술지편집인협의회 출판윤리위원장

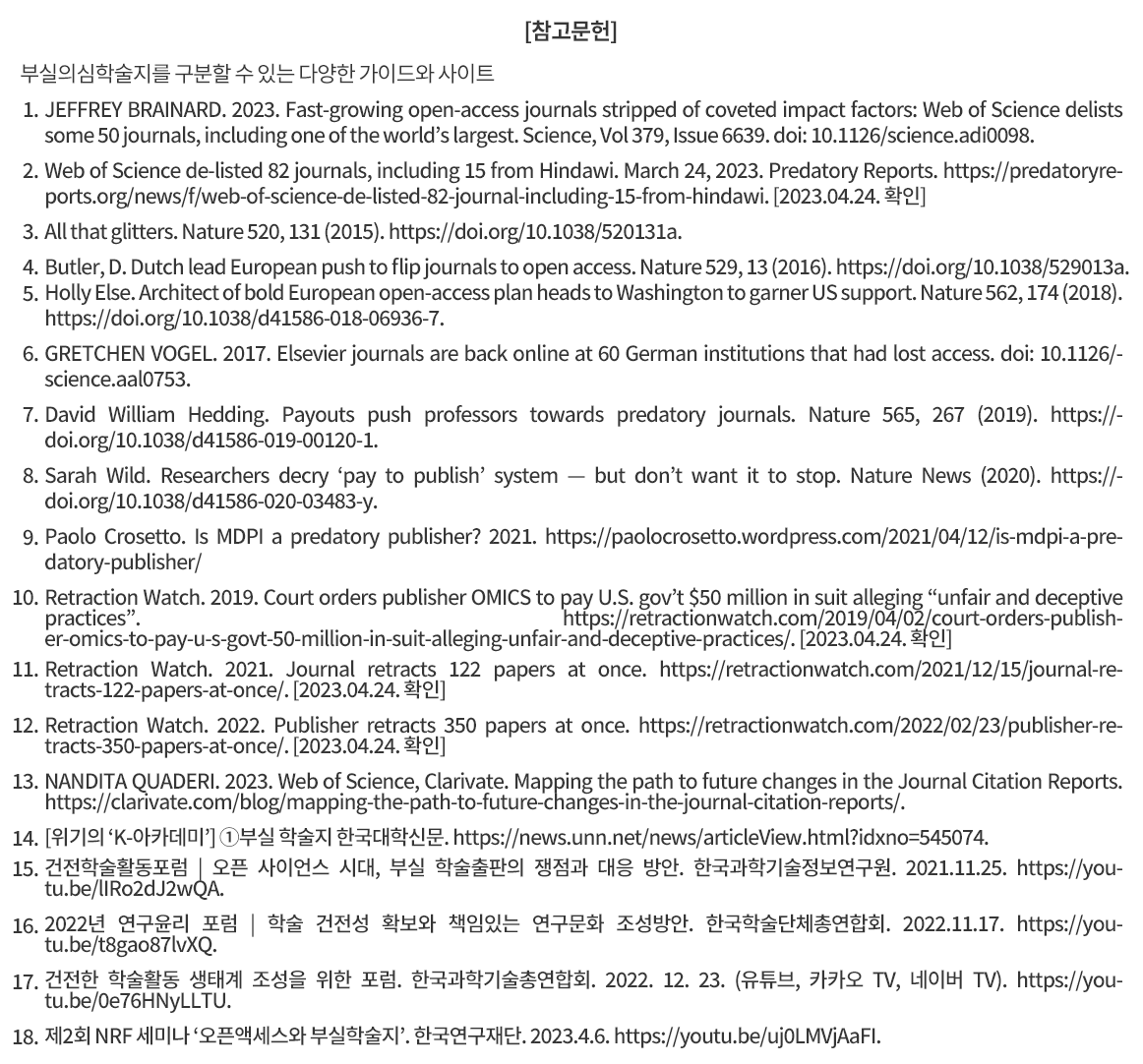

Science Citation Index Expanded(SCIE) 리스트에 등재된 학술지들 중에서도 부실한 것으로 의심을 받고 있는 학술지들이 많다. SCIE란 "과학기술논문 색인지수"로서 과학기술분야의 학술지에서 인용되고 있는 논문들을 수록한 국제적인 학술지 평가 리스트를 클래리베이트(Clarivate)가 Web of Science의 데이터베이스를 토대로 매년 학술지영향력 지수(journal impact factor, JIF)를 발표한다. 현재 SCIE는 국내에서 특정 논문이나 연구자, 연구분야에서 영향력을 평가하는 지표로 사용되는 경우가 대부분이고 임용, 승진, 인센티브, 연구비 수주에 중요한 역할을 하므로 개인 연구자나 연구자를 임용하는 기관에서는 이를 심각하게 고민해야 하는 구조이다. 이런 와중에 클래리베이트(Clarivate)의 Web of Science 핵심 컬렉션에서 82개 학술지를 제외한다고 발표되면서 파장이 일고 있다. 목록에서 제외된 학술지는 영향력지수 또한 잃는다는 것을 의미하므로 향후 해당 학술지와 이들과 계약관계에 있는 출판사에 미치는 영향은 지대할 것으로 예상된다.[1, 2] 이 발표는 주로 공적자금으로 지불되는 높은 게재료를 받으면서 과학적ㆍ윤리적 엄격함이나 적법한 동료심사 없이(또는 거의 없이) 논문을 출판하는 대형 출판사에 대한 일련의 불만이 제기되는 가운데 이루어졌다는 것이 중요한 점이라 할 수 있다. Clarivate에 따르면 아직 450종의 학술지를 심사 중이라고 하니 좀 더 지켜보면 많은 연구자가 현장에서 느끼는 피로감을 생각보다 빠르게 종식시켜줄 수 있지 않을까 기대도 해본다. 하지만 어쩌면 현 상황이 특정 학술지나 출판사에 의해서 만들어진 것이 아니라는 근본적인 부분을 잘 이해할 필요가 있다고 판단되어 이 정도의 배경을 가지고 오픈액세스(open access)와 부실학술활동에 대해 논의하고자 한다.

오픈액세스

오픈액세스 움직임을 지난 수년 동안 지켜보면서 필자는 지금까지 3번 정도의 큰 변화가 있었다고 생각된다[사견임을 미리 밝힘]. 영국[3], 네덜란드[4], 핀란드[5] 등 유럽연합(EU)을 중심으로 시작된 첫번째 오픈액세스 움직임은 플랜에스3)를 계기로 본격화되었으며 이 후 미국을 포함한 전 세계로 퍼져나가는 양상을 띠게 된다. 두 번째는 북미에서 가장 영향력이 있는 빌게이츠재단과 유럽에서 가장 큰 웰컴트러스트재단의 오픈액세스 지지선언 인 듯하다. 세계에서 연구비 규모가 가장 큰 두 비영리 연구지원재단에서 연구비를 수주해가는 연구자는 반드시 오픈액세스 학술지에 논문을 내도록 규정을 정한 것이다. 이때만 하더라도 사이언스나 네이쳐 같은 대부분의 유수 학술지가 오픈액세스 형식이 아닌 전통적인 회원제 학술지의 형태였다는 것이 주목할 만한 일이다. 세 번째는 이런 움직임이 대학과 연구기관으로 하여금 대형 출판사와 계약을 해지하는 현상으로 나타난 것이다. 계약을 해지하는 원인으로 대학 측은 연구비는 공적재원으로 지원되고, 조판이나 심사과정 등 많은 부분에서 공적경비가 사용되며 학술지의 운영에도 공적자원이 사용되기 때문이라고 밝혔지만 어쩌면 그 이면에는 대형 출판사에 매년 지불하는 엄청난 구독료도 큰 몫을 차지했을 것으로 생각된다. 초기에는 60개 이상의 독일 주요 대학과 연구기관에서 시작되었고[6], 이 후 미국에서도 주요 기관들이 이에 동참하면서 출판사 정책의 변화[전통방식의 회원제에서 오픈액세스 학술지로 전환]를 이끌어 냈다고 볼 수 있다.

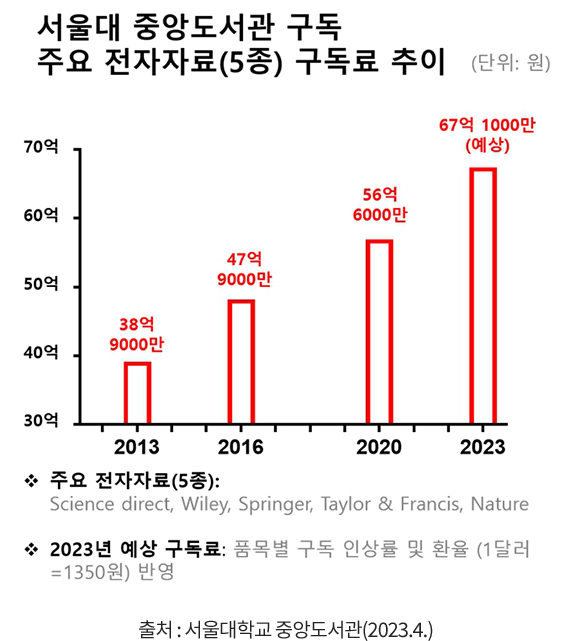

그렇다면 오픈액세스는 학술·출판 관련 모든 주체[연구자, 연구자가 소속된 기관, 학술지, 출판사, 정부기관]에 소속된 이해당사자를 만족시키는 것일까? 재원은 어디서 오는 것일까? 당연히 어디선가는 재원이 마련되어야 한다. 학술지나 출판사는 수익이 없이 적자 운영을 할 수 없는 것이다. 전통방식의 학술지는 회원에게 회비를 받고 논문을 얻고자 하는 사람에게 사용료를 부과해서 재원을 마련하였다면 오픈액세스는 논문게재료(article processing charge, APC)를 부과해서 수익 창출을 한다. 이 부분이 모든 문제[예를 들어 부실학술활동]의 근원이라 할 수 있다. 여기서 정확히 짚고 넘어가야 할 부분은 오픈액세스 움직임의 취지가 큰 틀에서 방향성은 옳지만, 이것이 정답이라고 판단해서는 안 된다. 어쩌면 이는 우리가 가지고 있는 수많은 좋지 않은 시스템에서 최선의 선택일 수도 있기 때문이다. 오픈액세스(특히 Gold open access)는 결국 하나의 상업모델일 뿐이라고 학계 전문가들은 조언한다. 필자가 과편협에서 일을 하기 전 논문을 게재하고자 하면 엘스비어와 같은 대형 출판사 학술지가 너무 좋았다. 이들은 논문게재료 등의 수수료를 받지 않기 때문이다. 게재료 대신 출판사와 연계된 학술지를 묶어서 세계 각 기관과 계약을 하여서 수익을 얻는 구조이기 때문이다. 개인 연구자 입장에서 소속된 기관과의 계약이 무슨 대수란 말인가; 당장 연구비에서 논문 게재료가 나가지 않아서 시약을 하나 더 살 수 있는데... 사실 캘리포니아 대학이 2000개가 넘는 엘스비어 출판사에 속한 학술지와 계약을 해지할 당시 경제적으로 절약이 되어서가 아니다. 이것은 모든 것을 경제적 관점으로 생각하는 수준에서는 이해가 되지 않을 수도 있다. 아래 그림은 서울대학교 중앙도서관에서 5개의 대형출판사와 계약을 통해 매년 지불하는 금액의 추이를 보여주고 있다. 심지어 여기에는 엘스비어는 들어 있지도 않다. 도서관장을 맡는 사람은 모두 오픈액세스의 광팬이 되는 이유이다. 기관이나 개인 입장에서는 기존에 논문 구독을 위해 예산을 사용하였다면 이제는 논문 게재를 위해서 예산을 사용해야 하는 입장이 된 것이다. 그런데 돈을 버는 곳은 여전히 동일한 곳이 아닌가?

이제는 우리가 그동안 얼마나 공부하고 대처를 위한 준비를 해 왔는지 고민해야 할 때이다. 캘리포니아 대학의 보고서(UC Pay It Forward Project4))에 따르면 2016년에 동 대학 도서관에서는 이미 논문게재료를 도서관이나 기관이 납입할 경우 짧은 시간 내에 기존 출판사에 지불하는 계약료를 넘을 거라는 연구보고서를 발간하였다. 동 보고서는 이러한 문제에 대처하기 위해서는 도서관이나 기관의 노력뿐 아니라 연구비에서 게재료 일부를 충당할 수 있도록 허용해야 한다고 했다. 나아가 다양한 펀딩을 조성해야만 이를 해결할 수 있다고 결론지었다. 사실 EU에서도 이런 이유로 오픈액세스의 움직임이 시작된 초기부터 이러한 문제를 대비하는 펀딩을 조성하고 일정 기간 운영하면서 필요시 기간을 연장하는 방법을 취하는 중이다. 동 보고서[UC Pay It Forward Project]에서는 분야별 게재료의 차이도 언급하면서 분야마다 다른 공식의 적용이 필요할 수 있다고 지적하고 있다. 필자가 기억하는 한 우리는 이런 고민이나 정책과제를 수행한 적이 없다. 나아가 돈이 더 필요하다는 결론에 달하더라도 오픈액세스의 취지가 너무나 좋아서 사회적 책임을 가지고 우리가 모두 따라야 한다고 생각하고, 주장하고, 행동할 사람이나 기관이 몇이나 될지 의문이다. 필자의 의견은 우리(연구자 개인, 각 학문영역, 정부)가 어떤 입장을 취할 것인지가 매우 중요한 시점이라는 것이다.

이제는 우리가 그동안 얼마나 공부하고 대처를 위한 준비를 해 왔는지 고민해야 할 때이다. 캘리포니아 대학의 보고서(UC Pay It Forward Project4))에 따르면 2016년에 동 대학 도서관에서는 이미 논문게재료를 도서관이나 기관이 납입할 경우 짧은 시간 내에 기존 출판사에 지불하는 계약료를 넘을 거라는 연구보고서를 발간하였다. 동 보고서는 이러한 문제에 대처하기 위해서는 도서관이나 기관의 노력뿐 아니라 연구비에서 게재료 일부를 충당할 수 있도록 허용해야 한다고 했다. 나아가 다양한 펀딩을 조성해야만 이를 해결할 수 있다고 결론지었다. 사실 EU에서도 이런 이유로 오픈액세스의 움직임이 시작된 초기부터 이러한 문제를 대비하는 펀딩을 조성하고 일정 기간 운영하면서 필요시 기간을 연장하는 방법을 취하는 중이다. 동 보고서[UC Pay It Forward Project]에서는 분야별 게재료의 차이도 언급하면서 분야마다 다른 공식의 적용이 필요할 수 있다고 지적하고 있다. 필자가 기억하는 한 우리는 이런 고민이나 정책과제를 수행한 적이 없다. 나아가 돈이 더 필요하다는 결론에 달하더라도 오픈액세스의 취지가 너무나 좋아서 사회적 책임을 가지고 우리가 모두 따라야 한다고 생각하고, 주장하고, 행동할 사람이나 기관이 몇이나 될지 의문이다. 필자의 의견은 우리(연구자 개인, 각 학문영역, 정부)가 어떤 입장을 취할 것인지가 매우 중요한 시점이라는 것이다.

2) 엄밀하게 해소라고 할 수 없음; 뒤에 나오는 오픈액세스의 또 다른 측면 참조.

3) 플랜에스(Plan-S)는 2018년 유럽 12개국의 국립 연구 기관 및 연구비 제공 기관이"cOAlition S" 컨소시엄을 구성하여 오픈 액세스 과학 출판 운동을 시작하는 시작점이 됨. S는 충격 (shock)을 의미 함.

4) University of California Libraries. June 30, 2016 (Revised July 18, 2016). Pay It Forward: Investigating a Sustainable Model of Open Access Article Processing Charges for Large North American Research Institutions.

부실의심학술지

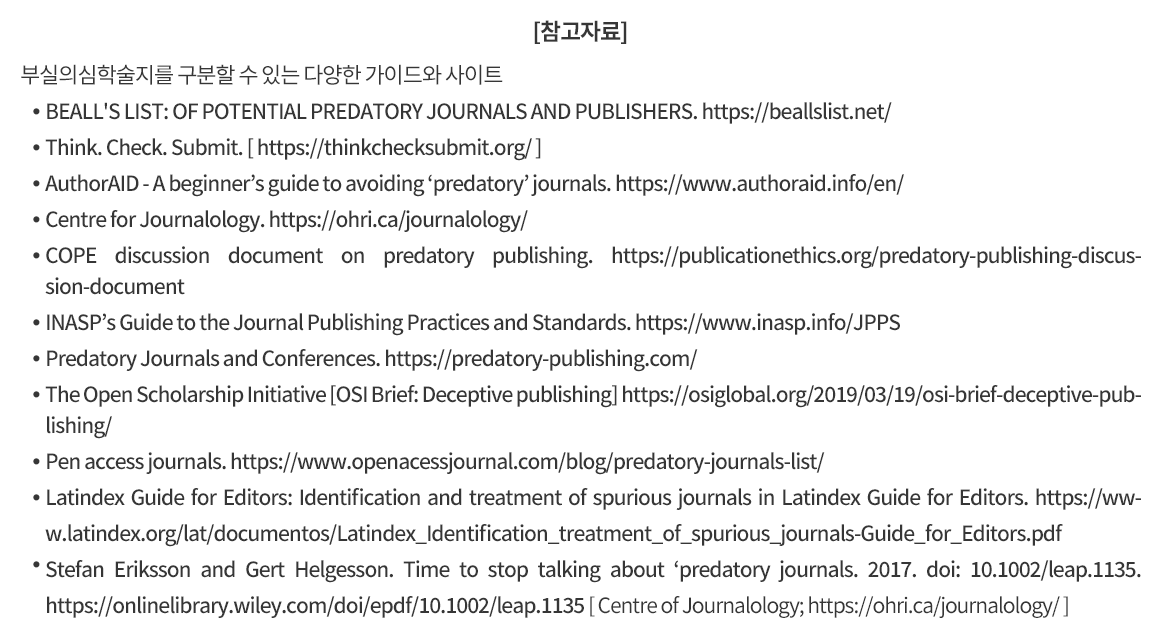

본 고에서는 최근 학계 전문가들이 제안하고 있는 부실의심학술지라 칭하고자 한다. 참고로 다른 나라는 출판사와 학술지의 역할과 관계가 우리나라와는 조금 다르다는 것과 학술활동이라는 것은 연구자 측면에서 본다면 학술지에 논문을 게재하는 것과 학회를 참석하는 것이 구분되어야 한다는 것을 인식해야 한다. 본 고에서는 학술지 위주의 학술생태계를 살펴보고자 한다. 부실의심 학술지 또는 출판사란 “투명성이나 출판과정의 공정을 무시하면서 공격적이고 무차별적으로 자신 또는 조직의 이익을 위한 영업행위”를 하는 곳을 말한다. 비올 리스트는 부실학술활동을 논하는데 빠질 수 없는 부분이지만 지면 관계상 생략하고자 한다. 소셜네트워크에서 어렵지 않게 관련 이야기를 찾아볼 수 있으며 실제 리스트도 정상 운영되므로 관심 있는 사람은 이를 참고하면 될 듯하다[참고자료 중 “부실의심학술지를 구분할 수 있는 다양한 가이드와 사이트” 참조]. 어떤 보고서에 의하면[7, 8] 우리가 겪고 있는 것과는 다른 형태의 문제가 있다. 특정 지역(대표적으로 남아프리카)에서는 다른 나라(미국, 브라질, 중국 등)보다 부실의심학술지에 훨씬 많이 게재하는데 그 이유가 논문게재에 보너스를 지급(한 편당 약 7,000 불)했기 때문이다. 이러한 결과로 남아프리카에서 Scopus에 게재한 논문은 매년 두 배씩 증가한 반면 약탈적학술지로 추정되는 게재는 140배가 증가하였다. 현금보상과 학자의 양심, 논문의 질 사이에서 방황하는 동안 이 지역의 학술활동생태계는 심하게 피폐해진 것이다. 아이러니는 설문조사 결과 논문게재 인센티브가 학술계에 악영향을 끼친다는 것을 많은 연구자가 인식하지만 현금보상을 없애는것에는 반대 한다는 것이다. 동 보고서는 남아프리카가 진정 좋은 연구를 진작시키기 위해서는 연구 논문 게재에 현금성 인센티브 지불을 멈추어야 한다고 주장한다.

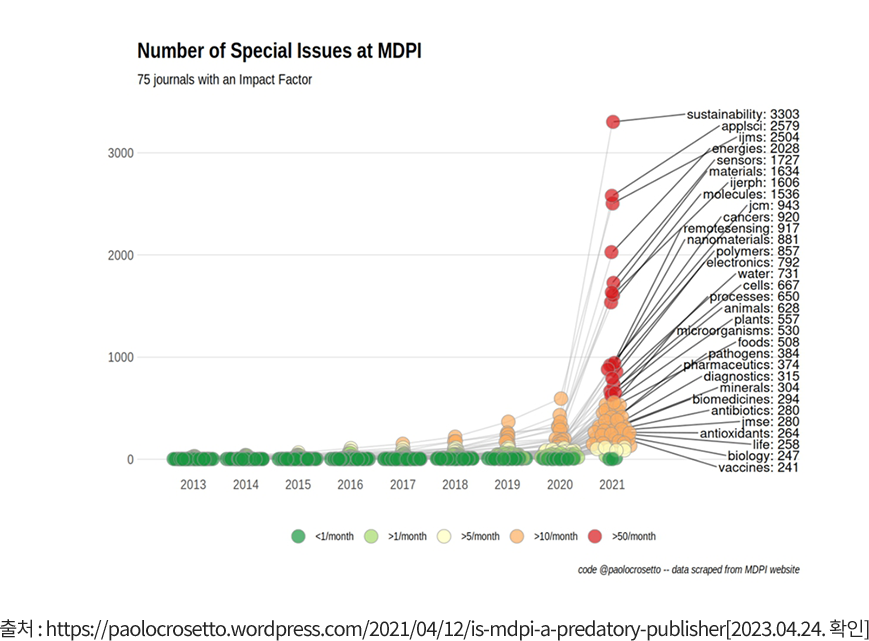

이 시점에서 오픈액세스 저널만 운영하는 MDPI (the Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 출판사를 언급하지 않을 수 없다. 아래 내용은 최근 Paolo Crosetto가 MDPI의 주요 학술지에 게재된 방대한 논문을 대상으로 섬세한 분석을 한 결과이다[9]. 주요한 내용만 간추렸기에 관심이 있는 분들은 해당 사이트 방문을 권장한다.

[1] MDPI 출판사는 부실의심학술지인가? 먼저 정확히 언급해야 할 것은 이 보고서에서도 “MDPI 출판사는 부실의심학술지”라고 규정짓고 있지는 않다. Paolo는 부실의심학술지의 “조건을 갖추고 있는” 출판사라고 언급하고 있다. 따라서 여기에 속한 학술지 중 질 좋은 논문도 찾아볼 수 있다.

[2] MDPI 출판사의 성공요인 MDPI의 평균 논문게재료는 1편당 1180 유로(약 1300 USD = 한화 175 만원, 현시세) 이고 2015년에 1400 만 USD (현시세 적용 한화 18,625,180,000원)이던 매출이 2020년에는 1억 9천 백만 USD (현시세 적용 한화 254,100,670,000원)이 되었다. 이러한 증가는 2가지 요인에 의해서인데 스페셜이슈(Special issue)와 빠른 게재이다. Paolo나 필자는 매출이 급격하게 늘어서, 스페셜이슈 시스템이나 빠른 게재 자체가 문제가 된다고 말하는 것이 아니다. 필자도 직접 경험5)을 하였지만 이들의 운영방식에 문제가 있고 투명성과 심사과정에 문제의 소지가 있다는 것을 논의하고자 한다.

[3] 스페셜이슈는 문제인가? 스페셜이슈의 기본은 유사 리뷰 논문들을 한꺼번에 모아서 독자에게 제공하므로 매우 유익한 시스템이다. 그런데 MDPI 스페셜이슈에서는 학술지의 Editorial board 멤버가 전혀 관여하지 못하는 구조로 시스템이 운영된다. 필자의 경험에 의하면 각 이슈에 대한 초청편집인(guest editor)을 구하고 MDPI에서 보조요원(editorial assistant)을 배정하여 초청편집인의 모든 일을 주도한다.

스페셜이슈는 거의 모든 학술지에서 급격히 증가하고, 일부 믿을 수 없을 정도로 많은 수의 스페셜이슈를 보유하고 있다. 2021년 3월 Sustainability 학술지의 경우 3303개의 스페셜이슈가 있었던 반면 일반이슈는 24개였다. Sustainability 학술지는 하루에 9개의 스페셜이슈가 출판되었다. MDPI의 32개 학술지를 대상으로 살펴보니 매일 최소한 1개 이상의 스페셜이슈가 출판되었다. 참고로 1개의 스페셜이슈에는 10편 또는 그 이상의 논문이 실린다.

스페셜이슈는 거의 모든 학술지에서 급격히 증가하고, 일부 믿을 수 없을 정도로 많은 수의 스페셜이슈를 보유하고 있다. 2021년 3월 Sustainability 학술지의 경우 3303개의 스페셜이슈가 있었던 반면 일반이슈는 24개였다. Sustainability 학술지는 하루에 9개의 스페셜이슈가 출판되었다. MDPI의 32개 학술지를 대상으로 살펴보니 매일 최소한 1개 이상의 스페셜이슈가 출판되었다. 참고로 1개의 스페셜이슈에는 10편 또는 그 이상의 논문이 실린다.

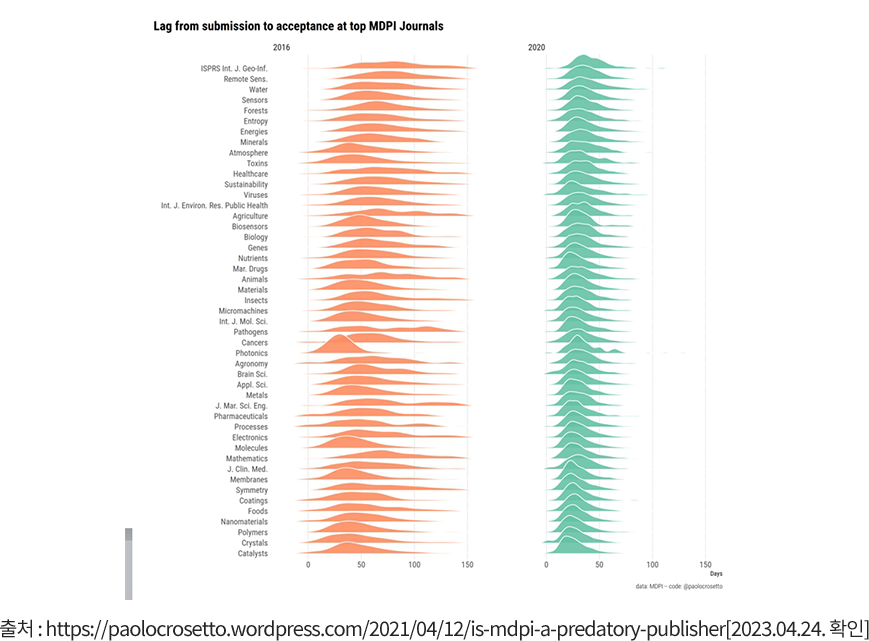

MDPI의 2020 연말보고서에 의하면 게재되는 논문의 첫 결정까지 걸리는 평균 시간이 20일이라고 하며, 이를 매우 자랑스럽게 홍보한다. 일부 국내 연구자도 이게 무슨 잘못이냐고 말하고 다른 저명하다는 학술지가 시간을 오래 끄는 게 문제가 더 크다고 주장하기도 한다. 학술지 살림을 꾸려가는 위치에 있다면 알지만, 학술지의 규모나 질과 관계없이 투고논문의 첫 결정을(그것도 MDPI 가 출판하는 모든 논문에 대해) 3주 이내에 마친다는 것은 불가능에 가깝다. 논문이 투고되면 해당 논문을 이해할 수 있는 적절한 편집인을 구해야 한다. 그리고 편집인은 다시 해당 논문에 적절한 심사자를 구해야 한다. 여기까지의 과정도 결코 쉬운 일이 아니라는 것을 알만한 사람은 다 아는 사실이다. 설사 심사자를 구했다 해도 이들이 다시 굉장히 빠른 시간 내 에 심사를 마쳐야 한다. 이 과정을 출판사의 모든 학술지의 모든 논문이 3주 이내에 마칠 수 있다고?

Paolo 분석에 의하면 학술지별 논문투고에서 게재승인까지 분포를 보면 2016년만 하더라도 처리시간에 대한 분포가 분야별, 그리고 학술지별로 다양하다는 것을 알 수 있는데 2020년에 모든 학술지의 논문 처리시간 분포가 짧은 쪽으로 현저히 축소되었다는 것을 알 수 있다. 흥미롭게도 이런 경향은 분야 및 학술지에 관계없이 유사하게 나타나고 있다. 평균 처리시간도 유사하다. 이는 학문 영역마다 논문 심사 소요 시간이 다름에도 불구하고, 2020년에 게재된 모든 분야의 논문에서 처리시간을 줄이려고 했음을 알 수 있다. 질 높은 동료심사를 전제로 해야 하는데 모든 학술지에서, 이렇게 짧은 기간에 심사가 이루어진다는 것이 담보될 수 있을까하는 의문이 생기지 아니할 수 없다.

Paolo 분석에 의하면 학술지별 논문투고에서 게재승인까지 분포를 보면 2016년만 하더라도 처리시간에 대한 분포가 분야별, 그리고 학술지별로 다양하다는 것을 알 수 있는데 2020년에 모든 학술지의 논문 처리시간 분포가 짧은 쪽으로 현저히 축소되었다는 것을 알 수 있다. 흥미롭게도 이런 경향은 분야 및 학술지에 관계없이 유사하게 나타나고 있다. 평균 처리시간도 유사하다. 이는 학문 영역마다 논문 심사 소요 시간이 다름에도 불구하고, 2020년에 게재된 모든 분야의 논문에서 처리시간을 줄이려고 했음을 알 수 있다. 질 높은 동료심사를 전제로 해야 하는데 모든 학술지에서, 이렇게 짧은 기간에 심사가 이루어진다는 것이 담보될 수 있을까하는 의문이 생기지 아니할 수 없다.

[4] MDPI 의 성공전략은 무엇인가? MDPI의 게재율은 50% 정도로 상당히 높은 편이다. 그 외 이들의 전략은 무엇일까? 이들은 개인 맞춤형 스페셜이슈를 만들어 주거나, 스페셜이슈의 컨셉이나 방향을 본인이 원하는 방향으로 수정을 허용함으로써, 논문게재를 원하는 연구자라면 스페셜이슈에 관심을 가질 수밖에 없는 인센티브 구조를 만들고 있다. 이들이 초기에 성공할 수 있었던 주요 요인 중 하나는 바로 해당 학술지들의 높은 영향력지수때문이다. 다른 요인으로는 논문이 게재승인 된 후 온라인에 처음 게재되기까지의 시간을 2016년 9일에서 2020년에는 5일로 줄인 것 때문이다. Paolo는 보고서에서 MDPI가 추구하는 모델은 지속 가능하지 않을뿐더러 실패할 가능성이 매우 높다고 하면서 그 이유를 “학술지는 평판이 가장 중요한 덕목”이기 때문이라 했다. 즉, MDPI는 과도하게 부당한 방법을 사용하였다는 것이다. 문제는 악화가 양화를 구축한다는 것이다. MDPI가 스페셜이슈 모델을 가속화 할수록 MDPI 평판은 좋지 않은 쪽으로 빠르게 기울 것이다. 필자는 MDPI가 이걸 모르지 않을 것으로 생각한다. 사실 나를 포함한 거의 대부분의 사람은 특정 사건이 끝날 때 즈음에 실체를 알거나 어쩌면 영원히 알지 못한다. 돌아보면 많은 사람들은 엘스비어가 디지털시대의 시작과 함께 몰락할거라 예상했으나 현재 많은 학술지를 운영하면서 가장 큰 매출을 하고 있지 않은가?

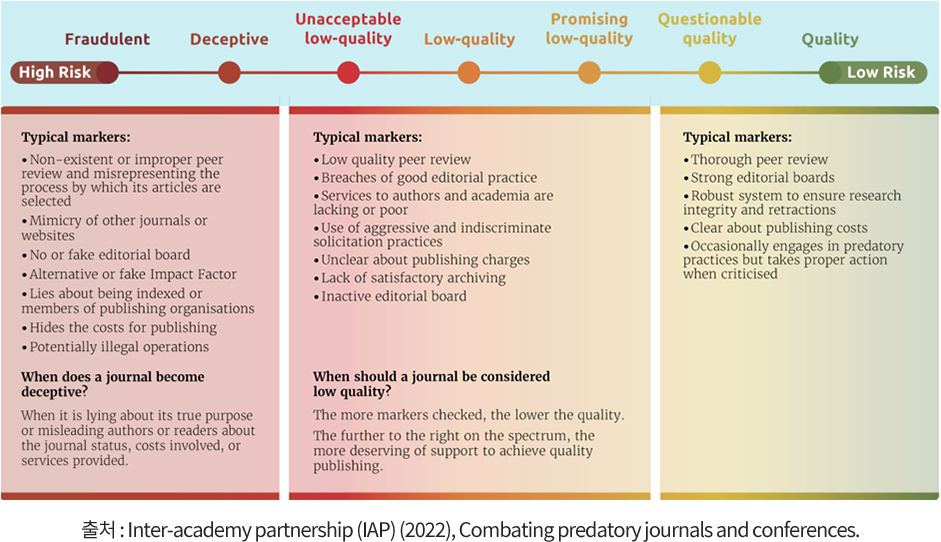

IAP (InterAcademy Partnership)에서 Combatting Predatory Academic Journals and Conferences이라는 프로젝트를 통해 보고서를 출간하면서 아래 그림에서 보듯이 학술지에서 나타나는 다양한 약탈적[또는 부적절]행위를 제안했다. 여기에서는 부실 또는 합법이라는 이분법으로 학술지를 구분하지 않고 위험 수준을 6단계로 나누어 소개하고 있다. 향후 이러한 모델을 적절하게 활용한다면 부실학술지 문제를 좀 더 유연하게 대처할 수있으리라 생각한다. 물론 이에 따르는 부작용을 감안해야 하겠지만...

비단 MDPI 출판사만 부실학술활동 사건의 중심에 있었던 건 아니다. 2018년 미국 연방법원은 “불공정하고 사기적인 관행”을 저질렀다고 연방거래위원회(FTC)에 기소된 OMICS Publishing Group에게 약 5천만 달러의 벌금을 지불하도록 판결하였다.[10] SAGE 출판사는 IJEEE 학술지의 122개 논문을 게재 철회하였으며[11], IOP 출판사는 350개의 프로시딩을 한꺼번에 게재철회 한 바 있다.[12]

비단 MDPI 출판사만 부실학술활동 사건의 중심에 있었던 건 아니다. 2018년 미국 연방법원은 “불공정하고 사기적인 관행”을 저질렀다고 연방거래위원회(FTC)에 기소된 OMICS Publishing Group에게 약 5천만 달러의 벌금을 지불하도록 판결하였다.[10] SAGE 출판사는 IJEEE 학술지의 122개 논문을 게재 철회하였으며[11], IOP 출판사는 350개의 프로시딩을 한꺼번에 게재철회 한 바 있다.[12] 많은 학술지가 가장 관심이 높다고 생각되는 영향력지수도 앞으로 많은 변화가 상당히 빠르게 올 것으로 판단된다. Clarivate사에서 발표한 최근(2023.03.07) 소식에 의하면 소수점 3자리까지 숫자를 보여주던 학술지 영향력 지수를 소수점 1자리까지만 사용한다고 한다. Clarivate사는 이에 따른 JIF 사분위수[Q1 – Q4]의 폭이 동일하지 않을 것으로 예상했다[필자견해: 동점 학술지가 많아지면서 자연스럽게 나타나는 현상]. 아울러 2024년부터는 SCIE, SSCI, AHCI, ESCI로 나누었던 카테고리에서 ESCI를 없애고 기존 ESCI 학술지를 SCIE, SSCI, AHCI 로 나누어 배정할 계획이며, AHCI의 경우, 25개 범주의 예술 및 인문학 분야별 순위를 처음으로 도입한다고 한다.[13]

https://youtu.be/uj0LMVjAaFI.

국내 학술지의 발전방안

학술활동은 유사분야 학문 영역의 사람들이 모여서 발전적 논의를 하는 소통의 마당이다. 따라서 무엇보다도 젊은 학자들이 학술생태계에 긍정적 영향을 주도할 수 있는 문화를 만드는 것이 중요하다. 그래야만 우리나라 과학기술의 미래가 밝기 때문이다. 국내 학계의 전문가들은 부실 학술지의 부작용을 방지하기 위해서는 “양적 평가에서 질적 평가로 전환하고, 동료 평가를 강화해야 한다”고 주장했다. 수도권 사립대 모 교수는 “논문 중심의 정량 평가 방식의 평가시스템을 한순간에 정성 평가로 전환하는 것은 비현실적”이라며 “정성 평가 비율을 조금씩 늘리면서 질적 평가의 주관성을 보완할 수 있는 방안을 찾아야 한다”고 주장했다. 또한 “한국 대학들이 글로벌 대학들과 경쟁하기 위해서는 연구업적 평가제도를 국제 기준에 맞게 정성 평가 방식으로 개선해야 한다”며 “동료 평가를 활용한 질적 평가제도 도입을 확대해야 한다”고 덧붙였다[14].

부실학술활동의 문제점과 향후 대책

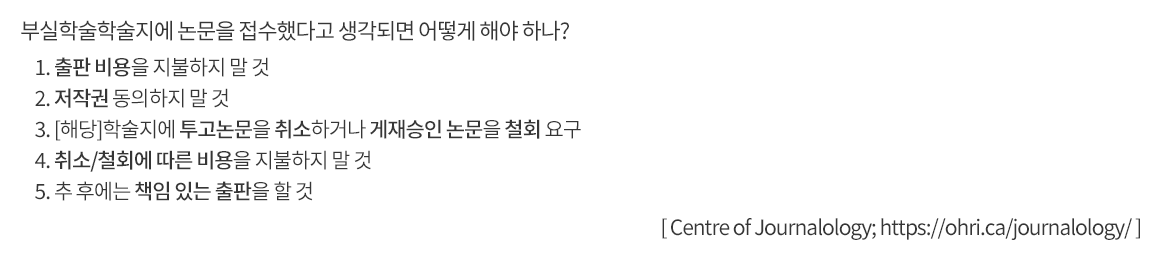

지난 1년여 동안 한국과학기술정보연구원 [15], 한국학술단체총연합회 [16], 한국과학기술총연합회 [17], 한국연구재단 [18] 등에서 학술활동의 건전성 향상을 위해 학계의 전문가들이 모여서 다양한 논의를 추진한 바 있다. 앞으로도 이러한 활동은 활발하게 진행되어야 할 것이다. 학술활동의 건전성을 향상시키기 위해서는 무엇보다 장기적 관점에서 지속적인 교육과 홍보가 중요하며, 부실학술활동에 대해서도 치료보다는 예방에 중점을 두는 자세가 필요하다. 그런데 만약 부실학술지에 논문을 접수했다고 생각되면 어떻게 해야 할까? 너무 당연히 이런 상황에 가기 전에 미리 알고 대처해야겠지만 그렇지 못한 경우 ‘출판 비용을 지불하지 말 것’, ‘저작권 동의하지 말 것’, ‘해당 학술지에 투고 논문을 취소하거나 게재승인 논문을 철회 요청할 것’, ‘취소나 철회에 따른 비용을 지불하지 말 것’, 그리고 다음에는 ‘책임 있는 출판을 할 것’을 권장한다.

결 론

부실의심학술활동 문제를 해결하기 위해서는 정부기관(과학기술정보통신부, 교육부, 한국연구재단 등)과 학술단체(대한민국학술원, 한국과학기술한림원, 과학기술총연합회, 한국학술단체총연합회, 한국과학학술지편집인협의회, 대한의학학술지편집인협의회 등)가 긴밀히 협력하여 연구현장을 어떻게 변화시킬 것인지 진지하게 고민해야 한다. 무엇보다 대학 등 개별 연구기관과 연구자들의 자발적 변화를 유도할 수 있는 실효성 있는 정책대안들이 마련되어야 한다.

연구자들의 부실학술활동과 관련된 잘잘못을 따지고 질책하는 분위기는 팽배한데 책임을 지는 곳이 없다는 것은 슬픈 현실이다. 현재의 학술활동의 모습은 연구업적평가제도 등 다양한 요소가 결합되어 있어서 단기간에 변화시킬 수는 없다. 따라서 정부와 학계가 협력하여 학술활동 건전성 향상을 위한 실효성 있는 중장기계획을 만들고 실행함으로써 연구현장의 변화를 장기적 관점에서 유도해야 한다. 우리가 가지고 있는 왜곡된 생각과 모습이 있다면 이는 다음 세대 연구자에게는 전해지지 않도록 노력해야 할 것이다.