과학기술혁신을 완성하는 인문학적 통찰

이우일 한국과총 회장·서울대 명예교수

보통 사람들에게 “인문학의 반대가 무엇인가”라고 물으면 대부분 주저 없이 “과학기술”이라고 답할 것이다. 과연 실제로도 그러할까. 과학을 뜻하는 영어 단어 과학(Science)은 라틴어 스키엔티아(Scientia, 앎)에서 유래한 것으로 여기서 Sci-의 의미는 자르고 분리한다는 뜻을 담는다. 한편, 기술을 뜻하는 Technology는 솜씨(Art, Craft)를 의미하는 그리스어 테크네(Techne)에서 유래한 것으로 “Science of Craft”를 뜻한다. 기원전 330년, 그리스의 철학자 아리스토텔레스는 과학적 지식을 이론과학(Theoretical Science), 생산과학(Productive Science), 실용과학(Practical Science) 세 가지로 분류했다. 이론과학(Theoretical Science)은 지식 그 자체를 추구하는 것으로 순수과학을 가리킨다. 생산과학(Productive Science)은 물건을 만들어내는 것을 목표로 하며, 기술(Technology)의 뜻과 가장 유사하다. 또 실용과학(Practical Science)은 행위에 대한 지식을 탐구하는 것으로 인문학과 사회과학에 더 가깝다고 할 수 있다. 중요한 것은 아리스토텔레스에 의한 “과학”의 분류가 2000년이 훨씬 지난 지금까지도 여전히 유효하다는데 있다. 이는 흔히 반대의 개념으로 인식해온 인문학과 과학기술의 출발점, 뿌리가 같다는 것이다. 마치 생물이 동일한 생명체로부터 시작해 진화와 가지치기를 거듭한 끝에 ‘식물’, ‘동물’이라는 서로 다른 속성의 두 생명체로 갈라진 것처럼 인문학과 자연과학도 같은 연원(淵源)을 갖고 있다는 말이다.

인터넷에 흥미로운 문‧이과 구별법이 떠돈다. “정의”의 의미를 “Justice”라 떠올리면 문과, “Definition”이라면 이과라는 것이다. 양쪽의 사고를 가른 것은 아마도 탐구의 대상이 “인간”이냐 “물질”이냐 일텐데, 손쉽게 정의 내릴 수 없는 인간의 속성 때문에 인간에 대한 자연과학의 객관적 분석 방법이 통용되기 어려웠을 것이다. 영국의 물리학자 겸 소설가 찰스 퍼시 스노우(Charles Percy Snow)가 1959년 저술한 “두 문화(The Two Cultures)”에 자신의 경험이 담긴 일화가 있다. 그가 어느 날 과학자들을 무식하다고 조롱하는 무리를 향해 열역학 2법칙을 설명해보라고 했더니 좌중이 조용해졌다고 한다. 그런데 과학자들에게 이 질문은 마치 인문학자들에게 셰익스피어 작품을 읽어봤느냐고 물어보는 정도의 기초적인 것이었는데 이로써 두 분야의 간극이 크다는 점을 묘사했다. 사실 구미에서도 근래까지 “문화”는 인문학, 즉 문학이나 철학을 의미했는데, 스노우는 이 책에서 통념을 깨는 주장을 펼쳤다. 그리고 그는 현대 사회의 두 문화, 곧 과학과 인문학 사이의 소통 단절이 세계 문제를 해결하는 데 있어 가장 큰 걸림돌이라고 밝혔다. 개인적으로 스노우의 견해에 적극 동의하며, 여전히 유효하다고 생각한다. 그렇기에 인류의 삶을 정신적, 물질적으로 지속 발전시켜 나가기 위해서는 반드시 극복돼야 할 문제라고 본다.

한국은 고등학교 과정에서 문‧이과를 구분 지어 개인을 정형화된 틀에 가두어 버린다. 그러나 굳이 연원을 따지지 않더라도, 이 둘은 서로 불가분의 관계다. 최근 과학, 특히 정보과학의 발달로 이전까지 직관의 대상이라 여겼던 많은 문제들이 분석의 범주에 들어오게 되었다. 미국의 젊은 과학저술가 조나 레러(Jonah Lehrer)는 저서 “프루스트는 뇌과학자였다(Proust Was a Neuroscientist)”에서 뇌과학에서의 최근 발견들은 실제로는 한참 전에 이미 문학가와 예술가들에 의해 발견된 사실을 재발견한 것이라고 주장했다. 프랑스 작가 마르셀 프루스트(Marcel Proust)는 뇌과학자들이 뇌에서 기억이 처리되는 방식을 찾아내기 한참 전에 이미 직관으로 이 방식을 이해해 작품에 적용했다고 하였는데, 이러한 예는 실제로 많다. 일본의 화학자 이케다 기쿠나에(Kikunae Ikeda) 박사가 찾아낸 우마미(Umami)라는 맛은 1985년 사람이 느끼는 다섯 번째 맛(감칠맛)으로 공식 인정되기 전까지 과학에서는 없는 맛이었다. 인간의 혀는 쓰고, 달고, 짜고, 신맛만 느낄 수 있다고 알려졌었기 때문이다. 하지만 프랑스 요리의 태두라 불리는 에스코피에(Auguste Escoffier)는 이미 20세기 초에 4개의 맛으론 설명 불가한 맛을 극대화시킨 요리법들을 제안한 바 있다. 결국 예술이라고 여겨왔던 요리에서 뇌의 반응을 이용한 비법을 밝혀낸 것이다. 또, 베토벤을 비롯한 유명 작곡가들은 들리는 음에서 뇌가 패턴을 찾으려 한다는 사실을 직관적으로 이해하고 이를 활용해 시대적 명곡을 남겼다.

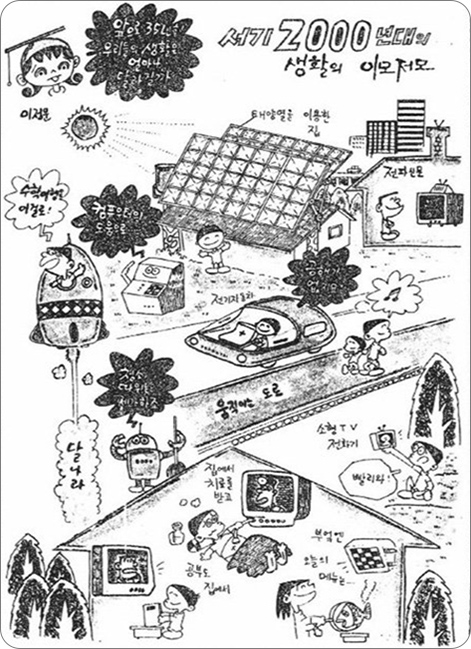

기술의 발전도 예외가 아니다. 기술 발전의 역사는 과거 누군가의 꿈이 현실화 되는 과정이다. 아래 그림은 1965년 한 만화가가 그린, 2000년대를 상상한 세상이다. 당시에는 맹랑한 공상으로 치부되었을 내용인데 놀랍게도 반세기도 채 되지 않아 거의 모두 현실화 되었다. 한편 프랑스 인상파 화가 조르쥬 쇠라(Georges Seurat)의 점묘 기법은 현대에 잉크젯 프린터로 재탄생되었다. 인문학의 상상은 무한하다. 과학기술은 실재하는 사물을 대상으로 하기에 자유로운 상상의 영역이 아니라고 생각하지만 결국 과학기술 발전 역시 그 원동력이 상상에서 출발했음을 역사는 말하고 있다. 새 시대를 살아가는 과학기술자에게 진짜 필요한 것은 맹목적 실증주의(Positivism)를 벗어나 인문학적 상상력과 인간에 대한 이해를 바탕으로 한 융합적 사고이다. 이러한 유연성이야말로 과학기술의 발전 주기가 어지러울 정도로 빨라지는 미래를 맞는 우리 모두가 꼭 갖추어야 할 소양이 아닐까 싶다.